秋天的花生地里,父母收割着属于他们的散文诗

文|高绪丽

母亲念书少,但理解不少,什么骨气种什么庄稼,什么骨气收什么菜,都在母亲的心里揣得明明确白。“白露早,寒露迟,秋分种麦正合适”,入了玄月,种麦子和收花生都被母亲支配上了日程。

分开了枝蔓连累的花生,被放开晾在村落子途径的两旁,从这头一直晾晒到那头。没有人守,也不消人看。有来村落里卖器械的商贩,馋了,哈腰抓起几个花生,扒出裹着红衣的果儿填进嘴里,一直香进心里。村落里人见了,不会讲一句怪罪的话,还会问他,“渴了吗。家里有水。”

在城里,我也曾看到几户人家把花生摊在楼下旷地上晾晒,每块地儿阁下蹲坐着一小我。仿佛受到呼唤似的,城里那些晾晒的花生,让我生出了迫切想要回家的动机。

那一刻,我溘然一会儿读懂了前人的诗,“麦饭豆糜终创汉,莼羹鲈脍竞归吴。”

这个季节的村落庄,不消锐意打扮,已经美得像一幅画。湛蓝的天空,触手可及的白云,还有爬上菜园竹篱架子的牵牛花,它们的样子容貌乖巧,色彩鲜艳,有玫红的,还有粉蓝的。藏在喇叭状花朵里的纤细花蕊,穿过童年的影象,那滋味,是丝丝的甜。

花期足有半年之久的月季花,是家家门前的花宠。不消操心侍弄,不消回眸含笑,从初夏到秋末,爱得那叫一个泼辣又热闹。

这个季节的庄里人,四肢举动忙个不绝,基本没余暇。汉子与女人在地里忙着秋收,孩子们上学,白叟们腿脚不灵便,守在家门口,坐在马扎上,帮着后代捆花生。“啪,啪”,分开了生育它的土地,花生的果实与蔓茎分别的痛,是喜悦的,也是慈悲的。这些,白叟们都懂在心里,不说,也说不得。

老家的房子铁将军把门,我的怙恃也去忙秋收了。

家里的地,照样我年少时抓阄儿得来的,其时我没少跟着怙恃去地里春耕秋收。以前闭着眼睛都能走的山路,如今却成了眼里的景致。

我逛逛停停。脚边的杂草丛里,冷不丁蹦出来一只张着同党的绿色年夜蚂蚱,落在一片年夜草叶子上。它的肚子滚圆,呆了一下子,又蹦进阁下的草丛里。我转过头继续行走,心里一顷刻等待它的性命可以再长一点。

阁下果园里的枝头上,套着苹果袋子的苹果,宛如待嫁的新娘,蒙着盖头,在金风抽丰里摇荡,看得路民气痒痒,直想一睹芳容。

山路崎岖,蜿蜒回旋。我在自家的花生地里看到弓腰伏地抖搂花生的怙恃。

父亲有腰肌劳损,累了,他双膝跪地前移,双手依旧不绝歇地提起已经耕好的花生蔓,使劲抖搂几下,往身旁码好,双膝再前移,再抖搂,再码好。即便如许,父亲干活的速率,也是我们没法子比的。

我看着身上沾满土壤的怙恃,眼眶刹时潮湿。

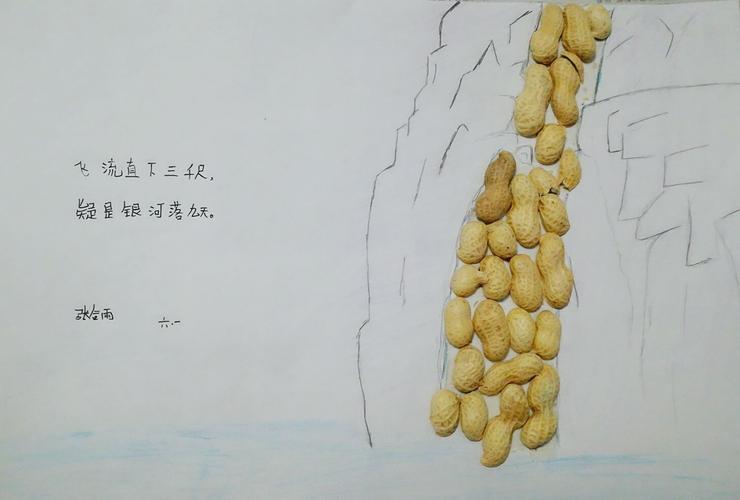

天作幕,地作纸,那一垄一垄的花生,是写在年夜地上的另一种笔墨。天空,应该是打翻了的蓝色颜料缸,我的怙恃在那蓝色下,宛如一个移动的符号,一点一点地收割着属于他们的散文诗。他们的汗水沿着身材的褶皱,滴落到脚下的土壤里,然后与它们混在一路。

我们这个家族从村落子刚建成时就已经住在这里了,往上追溯,足有五代以上。只在一个处所深深扎根,每条纤维都沉浸在统一片土地上,这是很多人都无法想象的。同样,我们对脚下这片土地的蜜意与酷爱,生怕也是很多人无法懂得的。

“八月断壶,玄月叔苴,采荼薪樗,食我农民……”下学孩童的吟诵声从巷子的另一端悠悠传来,今夕何夕,秋日,已经成为流淌在心底深处最动听的歌。

消息线索报料通道:利用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜刮微信小法式“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料。